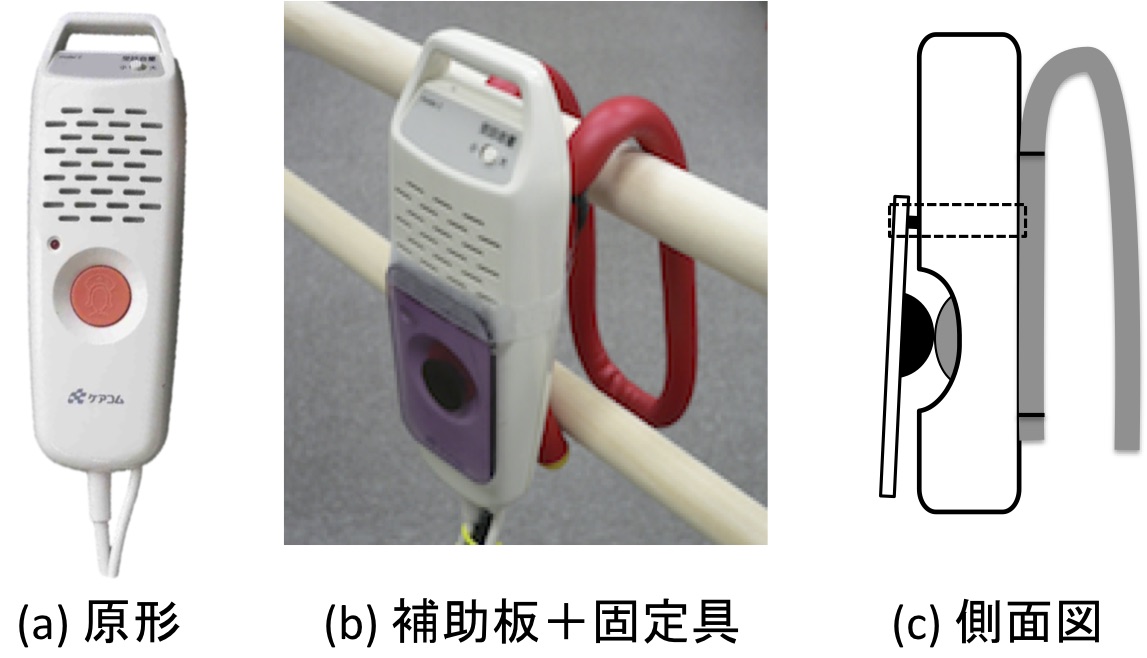

手が動きにくい人でもナースコール装置を操作しやすくする工夫

〜ナースコール装置への補助板とフレキスブルアームの取付〜

Adding a board and a flexible arm on a nurse-caller for easy to reach and push the call button

2019.08.21

一般的なナースコール装置のボタンが押しにくい場合

病室のベッドにはナースコールが備えつけてありますが、病気やケガなどで通常の装置がうまく操作できない場合があります。その要因は実に多彩ですが、次のような要因は割とよくあるものです。・リーチングの問題: ナースコール装置まで手が届かない

・把持の問題: (握るタイプの場合)うまく握れない

・指の操作能力の問題:「力」や「細かな動き(巧緻性)」が不充分

[わりと正統的な対応例]

大型のスイッチとベッド柵への取付による対応

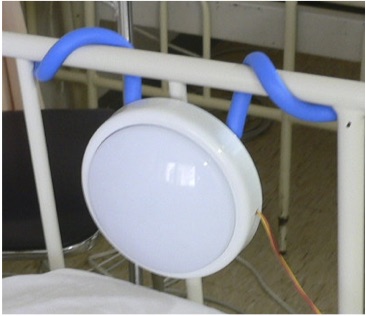

*** この装置の説明ページは、いずれ作成する予定です ***これらの問題は、下の写真のような大型のスイッチを利用することで解決する場合があります。ベッドの上に置いて使う方法もありますが、写真のようにベッド柵に取り付けると、じゃまにならず、スイッチがある場所も見やすくなります。手の甲を使ってノックするような動作でたやすくスイッチを押すことができます。

しかし、これらを利用するためには、こういったスイッチを用意する必要があるのはもちろん、これらのスイッチをナースコールのシステムに接続するための装置も用意する必要があります。

[上記に似た機能を果たす簡易な方法(ページ最上部の写真)]

ナースコール装置への補助板とフレキスブルアームの取付による対応

それに対して、このページ冒頭部分の写真のようにナースコール本体にスイッチを押しやすくするための「補助板」と、本体をベッド柵等に設置するためのフレキシブルアームを取り付けるだけで、ベッド柵取り付け型の大型スイッチと似たような機能を果たすことができます。ベッドの上に置いて使うなら、補助板だけでOKです。

しかも、この方式は、電気的な工作は全く行わないので、電気工作の知識や技術の無い方でも問題無く行えますし、電気的な故障等の心配もありません。

さらに、この工作は、本体に穴を開けることもなく、不要になったら板やアームを取り外して完全に元の状態に戻すことができます。

ナースコールの形状には様々なものがありますので、全く同じ方法は使えない場合もあると思いますが、似たような方法で対応できるケースは多いかと思います。

製作方法

補助板

【使用物品】

・板: (5cm×8cmくらいが標準サイズだが、障害の重い人には、もっと大きい板を用意)

-

ナースコールのボタンの部分を覆うような大きさの板を用意します。ある程度の硬さと強度があればどんな板でもかまいません。ウチではアクリル板を使っています。切って使う場合には、角や縁をヤスリなどで面取り・研磨して、触れても痛くないようにしておきましょう。板に蓄光テープを貼って、夜間見やすいようにしたこともあります。

・爪楊枝(またはプラスチック製の蝶番)

-

写真の青い板の方は、板の上の方に相当する部分に、先を切った爪楊枝をテープで留めてあります。これが、板の支点になります。

ちょっと本格的に作るなら、赤い方の板のように蝶番をつけると良いでしょう。この蝶番も百均で買った物です。金属製よりも、プラスチック製の機械も人も傷つけにくくて良さそうです。板の幅でナースコール本体の幅よりも大きい場合(その方が押しやすい)は、蝶番を使う方が良いかと思います。そうでなければ、爪楊枝で充分。

・ゴム足

-

ページの一番上の写真のナースコールの場合には、ボタンの部分が少しくぼんでいます。写真の黒い部分の部品が、窪みのスイッチに当たり、スイッチを押します。「ゴム足」と呼ばれる部品がピッタリです。ご存じない方は、「ゴム足」で画像検索してみて下さい。写真ものは検索語に「丸型」を加えれば似たようにものが出てきます。シール式になっているのが多いので、そのまま板に貼れます。楽ちん楽ちん。

・セロテープ(サージカルテープ)

-

爪楊枝や蝶番を貼り付けるのに使います。また、板をナースコール本体に付けるときにも使います。安物のテープはしばらく使っているとベロベロになったり劣化したいするので、ある程度の柔軟性があるサージカルテープなどがお勧めです。

【取付方法】

-

板をナースコールに取り付けるのは、一番上の写真のように、板の上部の爪楊枝をつけた部分をテープで留めるだけです。はがれにくいように、ぐるっと一周しておきましょう。

フレキシブルアーム

【使用物品】

【使用物品】・「ねじねじ棒」

-

ナースコールの背面につけるフレキシブルアームの材料には、「ソフトワイヤー」「ねじねじ棒」「Lock Tie」などの名称の棒を使います。これも百均です。針金を柔らかい素材でカバーしてあるもので、様々な用途に便利に使えます。長いものの方が便利です。

・ビニールタイ(ビニタイ)またはテープ

-

本体への取付に使います。針金ににビニールがコーティングしてあるものです(下の写真の白いヤツ)。わざわざ買ってこなくても、何かコード類を買ったときにそれを留めてあったヤツが、そのへんに転がっているのでは。なければ、園芸用のリール式のものを買っておくと、好きな長さに切って使えて便利です。

【取付方法】

この機種では、ちょうど良い具合に本体裏面の3箇所がネジ留めされています。そのネジを利用して、左の写真のようにビニタイをネジに巻き付けてネジ留めしてしまいます。

そのビニタイを使って、フレキシブルアームを右の写真のようにねじり留めします。ビニタイの端っこは少し尖っているので、写真のように中に端が表に出てこないようにしておくと良いでしょう。

他の2箇所も、同じ方法で固定します。固定を済ませた背面の良い写真が無くてごめんなさい。ページの一番上の写真・図をみてもらうと、だいたい分かるとは思います。すぐ上の写真では、フレキシブルアームの端を固定していますが、ページ上の白い大型ボタンのアームのように、端を自由にするような取付方が便利な場合もあります(端が自由だと、複雑な曲げ癖がつくデメリットもあり)。

※ちょうど良い場所にネジが無い機種の場合

-

ちょうど良い場所にネジが無い機種の場合には、テープで巻いて留めてしまっても良いでしょう。その際、板の動きを妨げないように注意。また、ビニールテープはベロベロになるので、避けた方が良いでしょう。サージカルテープでも良いですが、繊維で補強したテープ("繊維テープ"、"フィラメントテープ"、などで検索)などは強度も高くて良いと思います。

吉田直樹 Naoki Yohisda, OT, PhD Eng

上にもどる

rehalab.jpn.org)までお願いします。

rehalab.jpn.org)までお願いします。