靴置き型離床センサ

ー 危険動作の前段階での関知 ーBed Leaving Sensor using a Shoes-Tray

靴トレイを使った離床センサの作り方

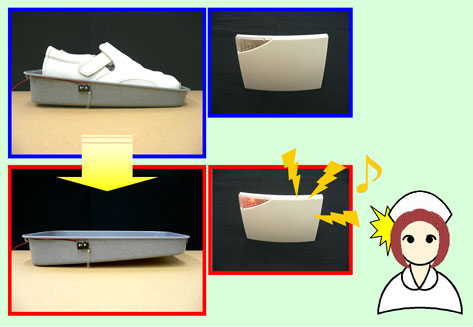

靴置き(=写真のような靴を置くための浅い入れ物=靴トレイ)の上に置いてある靴を持ち上げると、看護師や介護者にアラームで知らせるような装置を作りました。こう書くと「えっ、何それ? 靴泥棒用の防犯センサ?」とでも思われるかもしれません。でもこれには深い意味があるのです。

靴置き(=写真のような靴を置くための浅い入れ物=靴トレイ)の上に置いてある靴を持ち上げると、看護師や介護者にアラームで知らせるような装置を作りました。こう書くと「えっ、何それ? 靴泥棒用の防犯センサ?」とでも思われるかもしれません。でもこれには深い意味があるのです。リハビリ病院や介護施設などに入院・入所中の方を看護・介護する場合の話。自分で起きあがることもできない重度の人ばかりの病棟と、自分でかろうじて立ったり歩いたりできる比較的軽度の人ばかりの病棟があったとしたら、どちらの病棟の看護・介護が大変だと思いますか? 一見、重度の人ばかりの方が大変と思われるかもしれません。しかし、少なくとも転倒や徘徊の問題に関しては、軽度の人の方がはるかに大変なのです。

「必要なときにはナースコールを押して下さいね。」 ベッドから離れて一人で立ったり歩いたりするのが危険な人には、介護者がこのようにお願いします。でも、ナースコールを押さずに立ち上がろうして転倒したり、あるいはふらふらと病棟から出ていってしまったり、というケースは後を絶たず、どこの施設でも頭を抱えています。主な原因は、認知症や高次脳機能障害。それに加えて「この程度のことで夜中にわざわざ看護婦さんを呼び出しては悪い」というような律儀さが結果的に裏目に出ている面もあるようです。

対処方法のひとつに、立ち上がりセンサ、徘徊センサなどの各種のセンサの利用があります。当研究所の上のリハビリ病棟でも、市販のセンサや、研究員が作ったセンサなどを活用しています。それぞれ一長一短で、全ての面で満点というセンサはありません。ここでご紹介する靴トレイセンサも、転倒や徘徊防止センサの一種です。でも、他のセンサと比べて、かなりユニークなセンサだと思っています。

たとえ認知症や高次脳機能障害があっても、ベッドから起きあがって歩き出す際にきちんと上履きやスリッパを履く患者さんは少なからずおられます。このセンサはその際の靴を取る動作を感知するセンサです。靴を取るのは、歩く意志のあるときで、しかも歩き出す少し前です。私たちは「ベッド柵センサ」や「マットセンサ」や「赤外線センサ」も使っていますが、これだと単にベッドに座ってテレビを見るときの動作も感知してしまうところが、大きな違いです。

他にもいろいろ特徴があるので、興味があれば下の文献をご覧下さい。

(渡邉義則, 他: 靴置き型離床センサの開発と運用経験. 第21回リハ工学カンファレンス講演論文集, 65-66, 2006.)

さて、このセンサは思い切りシンプルにデザインしてみたので、材料費わずか数百円、製作時間は慣れれば数十分でできてしまいます。その作り方は以下のとおりです。

|

(03−1) 100円ショップで靴トレイと文鎮、ゴム足を買いました。あとは内径4mm長さ5cmくらいの適当なチューブ(水槽に空気を送るようなのが安い)、マイクロスイッチ、ミニプラグ、ケーブル、ネジ(2mm径)などを用意します。 |

|

(03−2) このセンサの特徴は、左写真のようにトレイ背面に重りをつけ、裏面に足をつけて、靴の有無によってトレイ全体をシーソーのようにカタカタと動かすことにあります。 左写真では、文鎮を2つに切ったものを両面テープで貼り付け、ネジで固定しました。文鎮の切断や穴あけについてはこちらをご覧ください。 これはトレイを傾けるための重りなので他に適度な大きさ、重さのものがあればわざわざ文鎮を切る必要はありません。最初の頃は文鎮を切らず、トレイからはみ出る部分にはクッションテープ貼り付けて使っていました。それでも使えます。 |

|

(03−3) 裏面に両面テープなどでゴム足をつけ、これを支点としてシーソーのようにカタカタと動くようにします。何もしていないときは重りをつけた後方に傾いて、靴が置かれると前に傾くような位置に調節します。写真のように、真ん中よりもかなり後ろのほう(重りをつけた方)につけます。 位置決めが難しいようであれば、この時点では仮止めにしておいて後で固定してもかまいません。 |

|

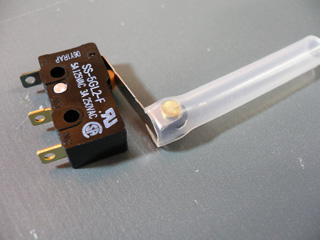

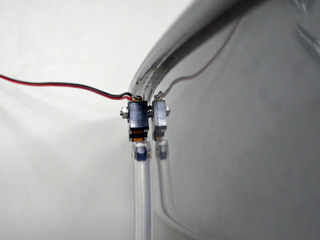

(03−4) マイクロスイッチは、アームの先のローラー部分にチューブをかぶせます。柔軟なチューブ素材を介して床面に接することで、マイクロスイッチの苦手な横方向の力はチューブで逃がしつつ、スイッチは押す方向の力を伝達することができます。 ここでは、チューブが固定しやすいように、アームの先にローラーのついたものを使ってます。チューブの径が合わず、かぶせるだけでは固定性が不十分な場合は、ホットボンドなどの接着剤で補強してください。 |

|

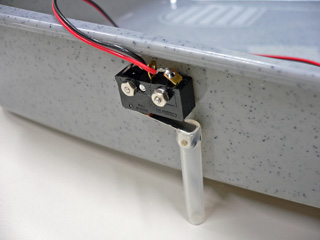

(03−5) マイクロスイッチをトレイの側面に当ててみて、トレイが前に傾いたときにスイッチが押され、後ろに傾いたときにスイッチが開放される位置を探します。また、マイクロスイッチは固定する前に、コードを取り付けておいて下さい。コードとミニプラグなどの接続端子の取り付け方はこちらをご覧ください。 ミニプラグの延長コードも100円で買えてしまうので、そのメスのプラグの部分を切りすてて作るのも簡単で良いでしょう。 |

|

(03−6) マイクロスイッチがちょうど良く作動する位置で印をつけ、ネジで固定するための穴を空けます。ちなみにこのハンドドリルも100円ショップで買ったものです。 |

|

(03−7) 穴にネジを通してマイクロスイッチをトレイに固定するとこんな感じになります。 |

|

(03−8) トレイ上に物があるときにはトレイが前傾してスイッチが押され、物がなくなると後傾してスイッチが開放されることを確認します。うまく動作しないときには、チューブの長さを変えたり、マイクロスイッチの固定位置を変えたりして調節してください。この調節が大事です! |

|

(03−9) 注意点ですが、トレイにマイクロスイッチをネジで固定する際、その間にはワッシャーを挟んで少し間隔を空けてください。ピッタリくっつけると、チューブがトレイにくっついてしまってうまく動作しない場合があります。 |

|

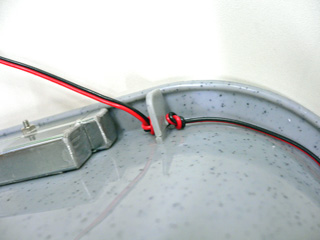

(03−10) 万が一、ケーブルが引っ張られてもマイクロスイッチのハンダ付けした部分が外れたりしないよう、ケーブルをトレイに固定します。ここではトレイの一部に穴を空け、ニッパーなどで穴につながる切れ目を入れてケーブルを通します。 |

|

(03−11) 切れ目から穴までケーブルを通し、両端を軽く結びます。これでケーブルが引っ張られてもある程度は耐えられるでしょう。 |

|

(03−12) 以上で完成です。ミニプラグ端子をつけたアラーム装置などに接続して使用してください。写真は、市販のワイヤレスアラームを改造してミニプラグ端子をつけ、そこに靴置きセンサを接続したものです。 |

上にもどる

rehalab.jpn.org)までお願いします。

rehalab.jpn.org)までお願いします。