洗濯バサミセンサ clothespin-sensor

ー 超安価で応用範囲の広いセンサ ー2018.06.04

洗濯バサミセンサの作り方

「洗濯バサミセンサ」って、いったい何のことだかわかりますか? 名前だけでは「???」ですよね。 それでは右の写真を見て下さい。これが洗濯バサミセンサです。...って言われても「何で洗濯バサミからコードが出てるの?」 と、謎は深まるばかり...。

実はこれ、洗濯バサミに何か電気を通さないものを挟んでおいて、それが抜けたかどうかを関知するセンサなのです。実際の使用例はこちらを見て頂くとして、とても応用範囲の広いセンサです。実際、当研究所の上のリハビリ病棟で、最も多く使われているのは、これを利用したセンサシステムです。

認知症や高次脳機能障害を持つ方の無理な離床や徘徊などによる転倒を回避するために、さまざまなタイプのセンサが開発・販売されています。この洗濯バサミセンサはそれらと比べて格段に安く簡単に作ることができて、使い方次第で同等かそれ以上の機能を発揮します。アイデア一つで実にさまざまな場面に使うことができるので、非常に役に立ちます。

基本的な構造は次のとおりです。洗濯バサミの両先端に金属(私たちはネジを使います)があり、これにコードがつながっていて、その先に他の機器(警報機など)につなぐためのプラグがある。先端の金属(ネジ)が接触するとスイッチオン。標準的な使い方は、プラスチックなど絶縁体のカード状のものに細ヒモを結びつけたような物を用意して、普段はそれを洗濯バサミセンサに挟んでおき、センサのプラグを警報機などにつないでおきます。例えば、カードにつなげたヒモのもう一方の先にダブルクリップをつけておいて、対象者の服の端にそっと挟んでおく。あるいは、ヒモをベッド柵に結んでおく。対象者が大きく動いたり、ベッド柵が引き抜かれると、洗濯バサミセンサからカードが引き抜かれて警報が鳴るという仕組みです。

基本的な構造は次のとおりです。洗濯バサミの両先端に金属(私たちはネジを使います)があり、これにコードがつながっていて、その先に他の機器(警報機など)につなぐためのプラグがある。先端の金属(ネジ)が接触するとスイッチオン。標準的な使い方は、プラスチックなど絶縁体のカード状のものに細ヒモを結びつけたような物を用意して、普段はそれを洗濯バサミセンサに挟んでおき、センサのプラグを警報機などにつないでおきます。例えば、カードにつなげたヒモのもう一方の先にダブルクリップをつけておいて、対象者の服の端にそっと挟んでおく。あるいは、ヒモをベッド柵に結んでおく。対象者が大きく動いたり、ベッド柵が引き抜かれると、洗濯バサミセンサからカードが引き抜かれて警報が鳴るという仕組みです。実は私(Y田研究員)は、当研究所開設の数年前にある病院から相談を受けて、このスイッチを考えつきました。もしかして他にもそんなの考える人がいないかなとネットを覗いてみたら、実は以前から同様のものが使われていることがわかって、ちょっとがっかり。さらに、その先駆者の一人は、私の大学院時代の指導教官だということがわかって、ちょっとびっくり。

同じようなものの作り方もすでに紹介されています(たとえば、富山県リハビリテーション病院・こども支援センターホームページ)。今回ここでご紹介するのは、これまでに紹介されている作り方よりも、少しだけ簡単(手抜き?)な方法だと思います。

|

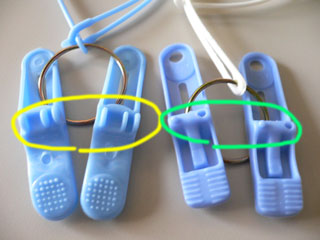

(04−1)洗濯バサミ 材料ですが、まず洗濯バサミがなければ始まりません。使い古しでもなんでも良いので、用意して下さい。私たちは木製の物とか、いろいろな大きさ物もつかいますが、左の写真のような普通のものでかまいません。 写真のように輪付きのものを選ぶと、何かに固定する際に便利です。 ここで問題。実は私たちは、洗濯バサミセンサのプロ(ホントか?)として、右のタイプではなく、左のタイプを選びます。さて、なぜでしょう? どこがちがうのでしょう? |

|

(04−2)洗濯バサミ選びのコツ 外見ではわかりにくいのですが、開閉の支点となる部分の構造に違いがあるのです。 ・写真左側:半円の円盤がかみ合っています。つまり面で接してます。 ・写真右側:小さな半球状のでっぱりとそれが入る小さな穴があります。つまり点で接しています。 これまでの経験で、パワフルな(?)看護師さんが使っていると、右側の方は支点が「脱臼」しやすいことがわかりました。だから左側がお勧めです。 他にもいろいろなタイプがあるかもしれません。もし余裕があればぜひお店で見比べてみてください。 |

|

(04−3)必要な材料 ここから製作過程の説明です。 まず、材料です。洗濯バサミのほかにネジ、ナット、ワッシャー、ミニプラグジャック、そして電線を用意します。 |

|

(04−4)先端の穴開け 洗濯バサミの先に、ネジを通す穴を開けます。卓上ボール盤などを使い、洗濯バサミが閉じた状態で、合わさった先をまとめて貫通させます。今回は3mm径のネジを使うので、3.5mm径のドリルを使いました。  ボール盤がない場合はキリなどを使い、ネジが通るくらいの大きさの穴を開けてください。ワッシャーを使うのであれば、少しくらい大きく開けても問題あリません。

ボール盤がない場合はキリなどを使い、ネジが通るくらいの大きさの穴を開けてください。ワッシャーを使うのであれば、少しくらい大きく開けても問題あリません。

|

|

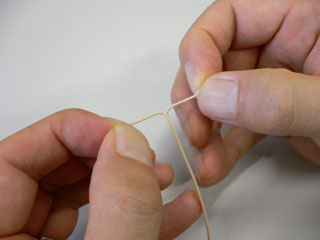

(04−5)電線の処理 次に電線の処理です。 今回は2本の線の被膜がくっついたものを用いていますので、つまんで引っ張って線を離します。ニッパーなどで先に切れ目を入れると簡単です。(ミニプラグ工作のページも参考にしてください) |

|

(04−6)電線の皮むき ニッパーでそれぞれの線の被膜を剥ぎます。反対側も同じように処理しておきます。 電線をカッター板の上に置き、カッターの刃を当てて転がしながら少しづつ被膜に切れ目を入れていく方法もあります。また、ワイヤーストリッパーがあれば一発で簡単に処理できます。 |

|

(04−7)ミニプラグへのコードの取り付け ミニプラグジャックの中の接着部分にある穴に、剥いた電線を通します。 慣れないうちは通した電線が抜けてしまわないよう、少し余計に通して折り返し、捻って止めてしまうとよいでしょう。 |

|

(04−8)半田付け 電線とミニプラグを半田コテを使って固定します。 このとき、半田をのせる部分をしっかりと温めてください。温め方が足りないと、溶けた半田が玉のようになって、はずれやすくなります。 |

|

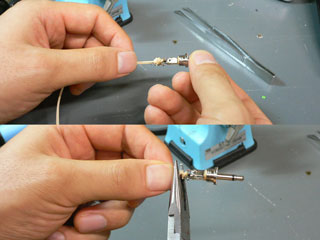

(04−9)コードのしめつけ 2つの線を半田で固定したら、電線のミニプラグに近い側で結び目を一つ作ります(上写真)。 その結び目をつかむように、ペンチで金属の爪のような部分を曲げて、抜けないようにしっかりと固定します(下写真)。 |

|

(04−10)プラグ部分完成 ミニプラグのケースをかぶせるとこんな感じです。 |

|

(04−11)洗濯バサミにコードを取り付ける ミニプラグに固定した電線の反対側を、洗濯バサミのリングに一巻きして縛りつけ、引っ張られても抜けないように固定します。 |

|

(04−12)ネジとコードの接続 あらかじめ空けてあった穴にネジを通し、剥いた電線の先に小さな輪を作ってネジにかけます。 |

|

(04−13)ネジの固定 ワッシャーを通してナットをつけ、ネジをしめて固定します。 |

|

(04−14)完成! 以上で完成です。洗濯バサミが閉じてネジ部分が接触すると、ミニプラグの2つの接点が導通する仕組みです。ミニプラグ端子をつけたアラーム装置などに接続して使用します。 具体的な使い方の例についてはコチラをご覧ください。 |

上にもどる

rehalab.jpn.org)までお願いします。

rehalab.jpn.org)までお願いします。